从儿童原本经验出发的音乐教育 | 研讨会回顾

音乐教育在促进学生全面发展中的独特价值日益凸显,而通过音乐的乡村儿童美育公益行动也是美育公益实践中较为丰富的内容方向:领域内,有超过50家公益组织曾经或正在开展相关项目,有的是通过音乐专业志愿者到乡村支持乡村学校开展音乐课、有的是通过双师课堂为师资能力提供补缺,而有的发展探索支持乡村教师开发融合本土文化的音乐课程,通过器乐制作、田野采风、数字创作等多元形式,链接城乡教育资源等方式,让儿童在音乐实践中建立文化认同,促进学科知识的情景化学习……

因此,为了更好地推进音乐美育公益行动的交流与合作,更多地回应乡村教育一线实践的现实挑战,2025年4月23日-4月25日,乡村儿童美育网络、浙江致朴公益基金会、浙江市乐清市大荆镇第六小学,联合北京七悦社会公益服务中心、北京德清公益基金会、贵州省为爱黔行公益服务中心、深圳壹基金公益基金会、武汉种太阳社会发展与创新中心、云南连心社区公益基金会,在大荆镇第六小学美丽的校园内举行“通过音乐的儿童美育”公益行动研讨会(以下简称“音乐研讨会”),共有28家公益组织,38位音乐项目官员及乡村教师代表参与本次议题研讨会。

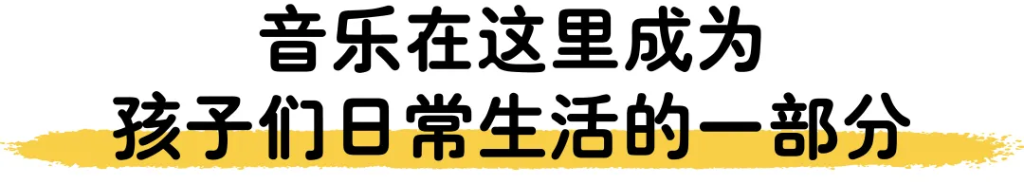

参会伙伴在体验音乐热身游戏

本次研讨会选定在浙江省乐清市大荆镇第六小学,在特级教师、正高级教师陈晓雯老师的带领下,学校从十年前没有孩子会使用乐器演奏,到现在每个孩子至少会一件乐器,50%以上孩子能演奏两件或更多乐器;每个班每学期开三场音乐会,设计集体舞两到三支,实现了“班班有合唱、班班有合奏、班班有舞蹈、班班创音乐剧、人人爱创作”。

更重要的是,音乐不仅停留在课堂,而是自然地融入到了孩子们的课余和社团活动中,成为一种校园文化。

在研讨会筹备时,陈晓雯老师坚持用“音乐”的方式开启交流。于是,在4月23日的开营夜晚,在学校的报告厅舞台上,所有参会伙伴一起动了起来!通过节奏介绍姓名、用身体动作展示特质、合作编排微剧……在循序渐进的引导中,参会伙伴们逐渐打破陌生,沉浸在具身学习与律动的体验中,也对六小独特的音乐课堂方式有了初步印象——音乐,不仅是音阶练习,更是通过身体感知节奏与表达。

大众认知中,音乐往往被与“天赋”“技巧”绑定,似乎是少数人的专属。但在乡村儿童美育公益实践中,我们清晰认识到:音乐课堂的意义远不止技巧的培养。音乐,是一种回归儿童自我经验、建构人文素养和审美感知的重要途径;是超越理性认知,滋养感性、促进关系连接的教育力量。

电影宣传海报

借由清影工作室纪录片《风起前的蒲公英》中北京蒲公英中学合唱团四位孩子的故事,我们直面了音乐教育前沿理解与现实处境的张力:喜欢音乐的孩子,未必能走上音乐考学之路,但我们仍然需要为孩子们的音乐参与机会付出时间与努力。合唱,是平等参与的过程,不只是完美呈现。影后,导演唐韬、制片人程泓九也与大家分享了幕后故事,引发了更多关于音乐与儿童成长深层价值的思考。

导演唐韬、制片人程泓九在分享纪录片制作过程

4月24日,我们跟随陈晓雯老师的课堂,与六年级10多位孩子一起体验三节不同形式的音乐体验课,包括不同曲风的集体舞、身体打击乐、八-四-十六-二分音符项目、嗓音声浪项目、嗓音微音乐剧、即兴儿童诗唱诵、鼓圈等。

参会伙伴体验后,不禁感叹“上了人生最长的一节音乐课,弥补了童年被占课的遗憾”,“这是最朴素的、最简单的音乐教育”,“谁说音乐有门槛,每一个人都可以是演奏家、歌唱家”。

午饭后,我们跟着孩子们奔向各个角落的“音乐舞台”——楼梯间、操场、樟树下,到处都是音乐的律动和创造力。大荆六小倡导“多元美育空间”,让墙壁会说话,每一堵墙成为 “无声的导师”,校园每一个空间都是学生完成各项音乐实践的空间。在“小老师”的环节,孩子们用柯达伊手势自发练习合唱,指挥者轮流更替,每个人都有成为“领导者”的机会;竖笛合奏、打击乐练习用的则是最朴素的生活用品——纸箱、塑料篮、锅碗瓢盆。这一切,都是孩子们在自由环境中自学、互助、创造出来的。

在这样的课堂里,我们需要重塑自己的认知:每个人天生就是艺术家,他们天生会歌唱、会演奏、会舞蹈、会绘画、会创作,教学需要具备打破传统教学模式的勇气与方法,懂得用游戏、合作、体验调动儿童的自主性,同时营造出尊重个性又鼓励协作的氛围,让每个孩子都能安全地尝试、表达与闪光。音乐教育的最终目标,是培育热爱、自信、合作、富有创造力的孩子。

研讨会后半段,我们组织了小组交流,围绕音乐项目的做法、经验与挑战展开深入对话。

深圳壹基金公益基金会壹乐园项目经理张婷分享了壹基金在对灾后儿童的项目干预中,发现了音乐对于儿童在自信心的培养、团队协作意识和乐观有韧性的心理状态,有很大的帮助,所以在推广过程中形成了品牌项目“壹乐园音乐教室”,包括音乐教室空间的改造、器材的补充、教师能建和音乐活动的支持。在项目设计和执行的过程中,联合了多个相关方,包括互联网平台、教育局、和其他公益组织等,整合多方资源,保持开放的状态,共同投入到乡村音乐教育中。项目理念是“儿童人人都可以参与”,不在于培养专业的艺术家,让孩子们可以感知和享受艺术美,发掘自身的潜能,体验快乐、学会快乐、享受快乐,成为一个拥有幸福能力的人。

贵州省为爱黔行公益服务中心秘书长詹瑶,分享了在项目设计与推进的过程中,公益组织需要发挥自身资源整合的优势,主动链接教育主管部门、文联等多方力量,建设生态网络,共同支持乡村教师落地美育行动,并通过各类媒体的报道,让教师的行动案例和学生的改变被看见和被关注。同时,分享了作为草根机构在贵州深度扎根学校的经验,提到需要深入了解音乐老师,尤其不仅仅要了解老师在音乐课上的挑战,也要看到他们在学校比如作为数学老师或语文等其他的身份。只有看到更完整的老师,才能与之建立深度连接,才会有机会了解到真实的需求。而老师们往往需求的不仅仅是音乐专业技巧,更需要如何吸引儿童参与的组织课堂的方法。

��大山里的音乐故事 | 和乡村的孩子们一起唱歌、排练、创作,让音乐成为成长路上的美好陪伴

南涧悉心社会工作服务中心负责人杨丽娟,分享了近年来与云南连心社区公益基金会、乐知一心基金会合作开展的“音乐陪伴项目”的经验。项目通过“音乐陪伴师+学校社工”联动的方式,为困境儿童提供群体陪伴和个案支持服务。在与本地学校和社区互动的过程中,她指出,最重要的是先厘清儿童面临的核心问题,再基于问题去寻找合适的资源和对应的方法进行支持。在赋能教师方面,她强调,关键在于找到真正热爱音乐教育、有意愿投入的老师。项目在推进过程中,可以通过整合多方资源,与学校、家长及其他合作方进行合理分工,不仅在专业技能上赋能老师,也帮助他们争取到来自家人和周围环境的理解与支持,从而形成更可持续的支持体系。

回到乡村学校和教师对长期支持的需求,北京德清基金会秘书长李卫英分享了基金会十多年来在县域内培育本地生态力量的实践经验。她介绍,德清基金会通过联合县教育局、音乐教育专家和本地教师,搭建起涵盖合唱实践、教育培训与公益支持三大层次的生态支持体系。李卫英特别强调,乡村学校的支持工作不仅需要外部资源的注入,更需要以长期、深度和持续陪伴为原则,通过系统性建设,促进本地力量的成长与自我造血,从而实现县域音乐教育的可持续发展。

武汉种太阳社会发展与创新中心理事长李可欣分享了种太阳在开展夏令营过程中,发展与培育志愿者及进行团队管理的实践经验。她介绍,在每次夏令营正式开始前,机构会用四个月时间进行系统的志愿者招募与培训,帮助志愿者做好充分准备。培训内容包括线上培训与在地实训两个阶段,线上培训围绕教育理念、课程培训、职能培训等模块进行系统讲授;志愿者到达当地后,还会接受基于营地游戏和在地实情的线下实训。在夏令营期间,机构通过安排经验丰富的督导负责日常管理与支持,既保障了团队的高效协作,也确保了每一个夏令营项目的顺利、安全推进。

为了更好地开展教师赋能工作,我们还面向在场的四位教师(专职音乐教师、骨干音乐教师、语文兼音乐教师、志愿者教师)进行了访谈,练习如何面向老师开展对话与了解,在这个过程中,我们也有机会看见乡村教师不仅仅是一个资源接收者,而是一个有生命力的个体,基于本身的育人使命与对音乐的热情,他们拥有对音乐教育的原本动力与持续学习的力量。

在活动的最后,我们一起分享了各家机构的优势、擅长以及近期希望的支持与开放协同的机会。

在三天的深度交流与体验中,我们共同体会到:音乐教育的真正价值,不在于技术层级的竞技,而在于对每一个孩子天赋与个性自然生长的呵护。

音乐,不是外在加给孩子的负担,而是他们本自具足的感知、表达与创造力的流动。

未来,我们希望有更多机构、教师、行动者,能够一起关注如何用音乐搭建人与人之间联结的桥梁,如何让音乐成为乡村儿童生活的一部分,让每个孩子都能在属于自己的节奏中,自由生长。

乡村儿童美育公益行动网络

浙江致朴公益基金会

浙江省乐清市大荆镇第六小学

北京七悦社会公益服务中心

北京德清公益基金会

贵州省为爱黔行公益服务中心

深圳壹基金公益基金会

武汉种太阳社会发展与创新中心

云南连心社区公益基金会

清华大学清影工作室

如果您有任何疑问

欢迎扫描下方二维码联系我们