贾佳:指向核心素养培育的班级合唱实践 | 2025全国公益合唱与指挥名师课堂第三课

2025年10月15日晚,由北京德清公益基金会和湖北省合唱协会联合主办的“音乐点亮童年·2025全国公益合唱与指挥名师课堂”直播活动系列课程第三课在米多多公益直播间顺利播出。中南民族大学音乐舞蹈学院副院长、副教授、硕士生导师贾佳老师以“指向核心素养培育的班级合唱实践”为主题展开教学。活动当晚,直播课程共吸引了6250位观众在线观看,课程播放次数共计9198次,点赞次数近23万余次,评论区的老师们直呼:“贾老师的课真是干货满满、收获颇丰!学到了好多知识,如果有机会好想亲身体验贾老师的课呀!”

指向核心素养培育的班级合唱实践

课程内容回顾

授课专家——贾佳

贾佳,中南民族大学音乐舞蹈学院副院长、副教授、硕士生导师,中国合唱协会数字音乐工作委员会委员,中华儿童文化艺术促进会艺术培训工作委员会委员,湖北省音乐家协会合唱学会副会长,湖北省合唱协会大学合唱委员会副主任,湖北省演讲协会理事,中南民族大学白露(Bello)室内合唱团、天乐(TIANYUE) 合唱团艺术总监、指挥。于2014年获得国家留学基金委中意政府互换奖学金项目,公派赴意大利罗马音乐学院进修学习,致力于音乐教育、大学美育、合唱教育的研究。先后获省部级以上奖项十余次。曾在美国卡耐基音乐厅(Carnegie Hall)、香港理工大学音乐厅、中央民族音乐厅、复旦大学音乐厅、琴台音乐厅、长沙音乐厅等地指挥演出,担任省级以上大型活动总导演多次。

课程内容总览

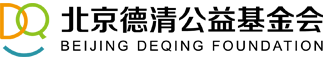

本节课以“核心素养、班级合唱、创新实践”三个关键词为主线,围绕艺术核心素养的四维度拆解与落地、班级合唱训练的六大要素、创意实践及文化理解的教学案例四大知识点展开。

具体内容如下:

一、班级合唱的核心理念

(一)班级合唱提出的背景

近年来,班级合唱的推进具有明确的政策依据与实践支撑。一方面,《义务教育艺术课程标准(2022年版)》明确提出,要重视并加强合唱教学在义务教育阶段的艺术课程实施,强调通过集体性音乐活动培养学生的审美感知与文化理解能力;另一方面,随着全国范围内美育活动的深入开展,班级合唱作为面向全体学生、易于组织实施的美育形式,逐渐成为落实“面向人人”美育理念的重要路径。

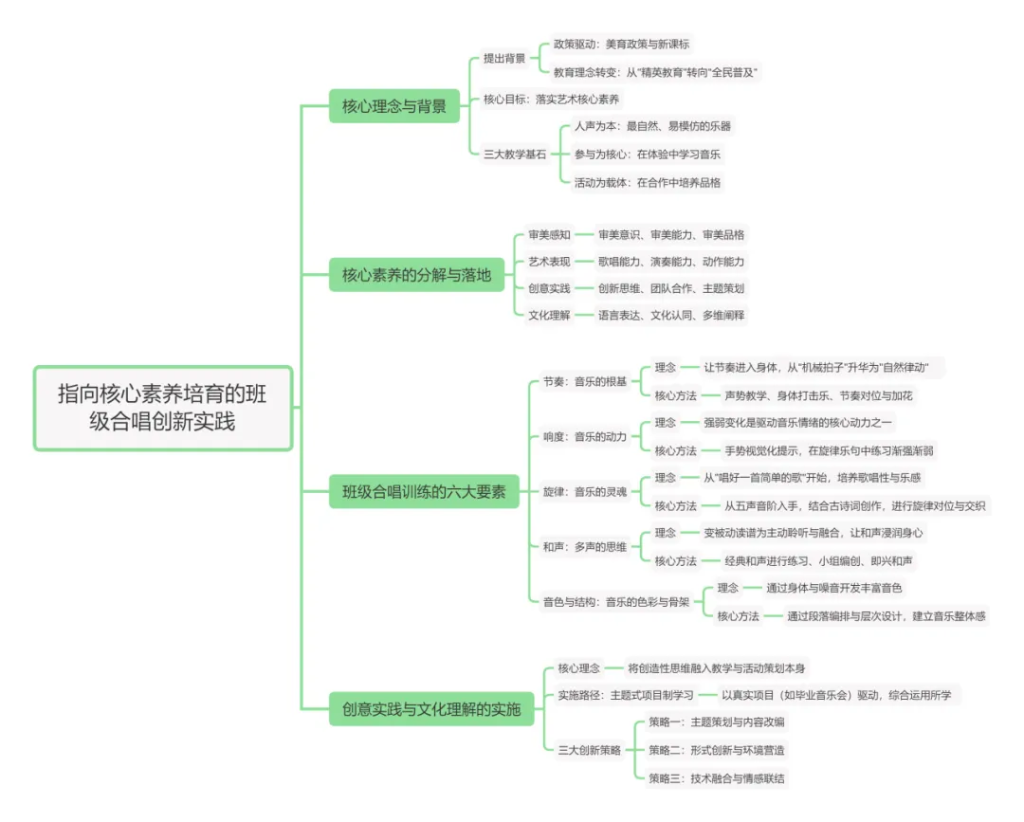

美育政策发展脉络:2014年,教育部发布《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》;2015年,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作意见》,基础推进美育工作,覆盖学校层面;2019年,教育部发布《关于切实加强新时代高等学校美育工作意见》,明确高校课堂教学、艺术实践、艺术展演、校园文化四位一体引领作用,聚焦高校美育引领;2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作意见》,拓展至中小学与高校,全过程美育培养,拉长美育实施时间线;2023年,《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》相关政策,强调全方位、多维度美育,突破课堂与时空限制,覆盖校园全场景。

班级合唱的定位:旨在改变过去以比赛为导向的“精英合唱”模式,转向面对每一个孩子的普及性美育,确保“每一个班、每一个孩子都能在合唱中成长”,实现美育普惠,让全班每一个孩子都能在合唱声中成长,享受音乐的美好。

各位老师,这个理念听起来是不是特别耳熟呀?德清公益“快乐合唱3+1”项目也一直怀抱着同样的心愿——“让每一个乡村孩子都能接受有质量的音乐教育”!看~我们想到一块儿去了,这就是合唱的力量呀!

(二)班级合唱的三大核心理念

第一大理念——人声为本

人声是最好的乐器,人声最易模仿、最易接近,也最易于推广,是开展音乐教育最直接的载体。

第二大理念——参与为要

参与是音乐学习的最好途径,真正的音乐鉴赏应基于参与。合唱提供了绝佳的参与机会,让学生在亲身实践中从参与走向体验,最终实现艺术表达。

第三大理念——活动为体

活动是育人的重要载体:通过持续的合唱活动,如班级音乐会、展示等,有效培养学生的合作意识、团队精神和责任担当。

二、核心素养的分解与落地实施

贾佳老师指出,新课标提出的核心素养概念宏大,需要将其转化为可操作、可实施的教学目标。他将四大核心素养进行了精准分解,并强调合唱艺术是实现核心素养培育的绝佳路径。

(一)审美感知

审美感知分三层,呈起点、过程、目标递进。审美意识是起点,合唱中可通过听优秀作品建立“合唱美”的概念;审美能力是过程,指辨别分析美的能力,训练中对比不同演唱、分析处理差异即可培养;审美品格是目标,指向健康审美与价值观,长期浸润优秀作品,能帮学生建立文化自信、养成高雅品位。

(二)艺术表现

艺术表现聚焦歌唱、演奏、动作三大能力协同。歌唱是核心,含音准、节奏及音色、气息等,班级合唱从自然歌唱起步,用身体唱求协调真情;演奏指用身体当打击乐器或配合小乐器;动作是辅助,含肢体律动、节奏训练与情感表达,且需配合身体开发。

(三)创意实践

创意实践核心是创新思维、团队合作、主题策划三大能力的综合锻造。创新思维靠古诗词谱曲、歌曲改编等激发求新;团队合作以小组编创让学生学会倾听;主题策划通过参与音乐会等活动策划,锻炼宏观构思与组织能力。

(四)文化理解

文化理解需达成语言表达、文化认同、多维阐释这三个目标。语言表达是理解歌词、转化为歌唱语感;文化认同靠唱中国优秀作品,建立文化归属感;多维阐释是多角度理解作品并艺术呈现,让合唱传递文化。

三、班级合唱训练的六大要素

贾佳老师提出,班级合唱的艺术表现力训练应紧紧围绕以下六个核心要素展开。

(一)节奏——音乐的时间根基

理念:节奏是自然的生命律动,拍子是人工的度量工具。音乐训练是在机械的拍子与自然的流畅感之间寻找平衡,最终让节奏内化为身体的一部分。

方法:强调声势教学,将节奏与身体律动深度融合。通过身体打击乐、节奏对位、加花练习等方式“让节奏进入身体,唤醒身体的感知”。

课堂活动案例:课堂节奏对位训练——学生在老师的带领下,模仿老师所打出的两种节奏,学生熟悉后再将学生分为两组,两种节奏同时展现,进行节奏的对位融合训练。

(二)响度——音乐的动力源泉

理念:音乐的强弱(强度)变化是音乐重要的内在动力,而非简单的音量标记。

方法:在旋律的乐句中进行训练,运用手势的视觉化提示,让学生感受音乐动力的方向与延展,培养对音乐动力的感知力。

课堂活动案例1:音高与响度联动训练——教师以手臂高低示意音高,手臂内外摆动示意强弱,学生跟随调整声音,确保“强弱变化不影响音准”。

课堂活动案例2:群体声音融合训练——学生自由唱“心中的音高”,初期声音杂乱,通过“主动倾听他人”逐渐实现和声统一,验证“用耳朵歌唱”的重要性。

(三)旋律与音高——音乐的灵魂所在

理念:班级合唱应从“唱好一首简单的歌”开始,首要任务是培养学生的旋律感和歌唱性。

方法:推荐从五声音阶入手(do、re、mi、sol、la),避免半音,更易上手且好听。可结合古诗词进行简易旋律创作;进行双旋律对位、交织的练习,让学生在多层次旋律中感受音乐的丰富性。

课堂活动案例:五声音阶古诗词合唱——学生以小组为单位,为《静夜思》(秋)、《江雪》(冬)谱曲,叠加简单二声部和声,实现旋律+文化+创意融合。

温馨提示:老师们可以选择好听、好唱的旋律(如流行歌曲片段、经典民歌),激发学生主动参与意愿。在旋律中加入声势时,注意引导学生记“音色”而非“动作”,声势训练的核心是通过身体律动感知音色(如拍胸的低音感、拍手的中音感),而非机械记动作。

(四)和声——多声思维的建立

理念:让多声部的觉知“进入身体”,变被动读谱为主动聆听与融合。

方法:运用经典和声进行,进行即兴和声练习、小组编创,让学生在喜欢的旋律基础上,主动为其配唱和声,建立多声部思维。

课堂活动案例:课堂即兴和声练习——学生以“呜”为基础音,在卡农和声进行上,依次加入即兴旋律,最终形成多声部和声,强调身体松弛+主动倾听。

温馨提示:老师们在训练时需注意,不要刻意追求完美和声,优先让学生感知多声魅力,避免因难度过高导致兴趣流失。

(五)音色——音乐的色彩表现

理念:开发身体与嗓音的丰富色彩,为音乐表现增添感染力。

方法:通过身体不同部位的打击(身体打击乐)和嗓音模仿,训练学生对音色的听辨与再现能力。

(六)结构——音乐的骨架支撑

理念:建立音乐作品的“建筑感”,理解音乐的整体与部分关系。

方法:通过段落编排、层次设计等手法,让学生在实践中有意识地感知音乐的结构。

四、创意实践与文化理解的实施路径

贾佳老师以其指导的多场专题音乐会为例,阐述了如何通过创造性活动实现高阶素养的培育,而非单纯 “技术训练”。

(一)核心理念

将创造性思维融入教学与活动策划本身,教师应是创意实践的设计师。

“只有教师在教学过程中带有创造性的思维,我们培养出来的学生才可能具有创造力。”

(二)实施策略:主题式项目制学习

以真实项目(如毕业音乐会、周年庆典)驱动,让学生在全过程中综合运用所学。

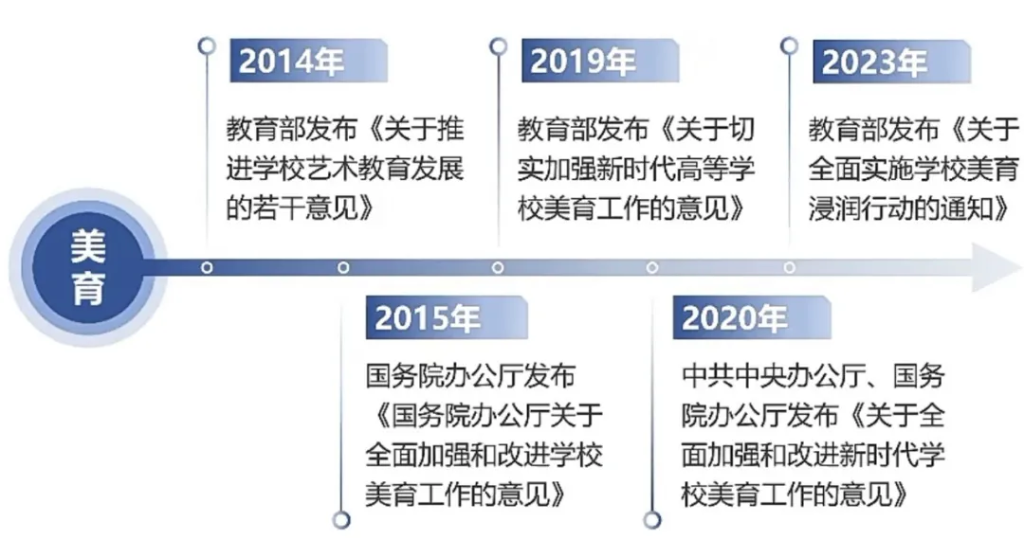

案例1:中南民族大学2023年美育系列活动——“我们的故事”沉浸式多元文化体验活动(非传统合唱音乐会)

活动背景:演出前因时间紧迫,团队仅7首成熟作品,且因为是毕业生与校友专题活动,学生期待在音乐厅正式演出,需平衡节目质量与参与感。

沉浸式设计:主题与篇章:分为①时光的故事(青春、心动)。②合唱的故事(舞台、循环)。③公益的故事(童心、传递)。④毕业的故事(告别、展望)四大篇章;作品设计上串联《歌声与微笑》《让我们荡起双桨》《心动》等耳熟能详的作品。

舞台与互动:演员不着演出服,统一白t恤+牛仔裤,全程不下台(唱时站立、不唱时静坐聆听),打破“演员与观众”界限。舞台乐池降下,与观众席无缝连接,大屏幕显示“今天没有演员,所有观众都是歌唱者”,引导全场跟唱。加入“校友讲述”与“公益环节”(特邀德清公益副秘书长李卫英老师参与),强化文化与情感共鸣。

即兴创作:改编流行歌曲《消愁》,调整歌词(如将“一杯敬朝阳,一杯敬月光”歌词改为“一杯敬时光,一杯敬梦想”),更试配毕业氛围。

案例2:2025年“毕业季·廿廿有声”中南民族大学合唱团20周年纪念音乐会

活动背景:合唱团成立20周年音乐会,活动践行“班级合唱普惠理念”,200 余人参与(含一半非音乐专业学生、返校校友)。

作品选择设计:回顾演唱历年唱过的经典作品,音乐会结尾曲改编《给所有知道我名字的人》(由研究生李舒怡、阳晓怡改编,阳晓怡为德清公益项目受益生),歌词贴合 “师生情、校友情”(如 “也许有一天我老了,不能唱也不能动,仍记得一起分享歌声的快乐”)。

仪式感营造:校友与在校学生同台,台下观众参与跟唱,形成“跨时空合唱”,传递“合唱即传承”的理念。

(三)三大创新手法

1.主题策划与内容改编:设定统一主题,改编歌词,将经典作品用文案串联成有故事线的演出。

2.形式创新与环境营造:打破舞台界限,打造“沉浸式”音乐会;演员全程在台,拉近与观众的距离。

3.技术融合与情感联结:制作回顾性视频,融入校友参与环节,增强活动的仪式感与文化传承意味。

收藏!贾老师给各位同仁的班级合唱锦囊

选曲原则:选择好听、好唱、节奏感强,教师自己喜欢的歌曲。

训练原则:从简单入手,从单一维度训练开始,开发身体潜能。

教师角色:做具备创造性思维的设计师,教学即是创造。

观众问题来解答

Q

教孩子唱《外婆的澎湖湾》时,加入了声势旋律课堂互动效果很好,想知道节奏简单欢快的歌曲是不是更适合这种教学?

这位老师的这个例子特别好,像《外婆的澎湖湾》这类节奏简单欢快的歌曲,确实非常适合声势教学。它的律动感强,孩子很容易就能跟上并找到身体的节奏。说到选歌,我认为首要原则是老师自己得真心喜欢。只有自己带着热情去教,课堂才会有感染力。其次,歌曲最好有足够的改编空间,能灵活调整节奏——比如高年级可以尝试流行、Funk或Swing的改编,带来新鲜感;低年级则用基础节奏即可。毕竟孩子天生就喜欢欢快的旋律,这样设计,他们更容易融入,课堂互动自然就出彩了。

A

Q

您讲到的“音的强弱与高低”课堂实例非常好,但小学阶段的老师怎么训练孩子?尤其一二年级孩子难快速接指令,达不到预期效果,该怎么办?

在教低年级孩子感受音高与强弱时,方法越直观越好。我通常从一个固定音开始,用手臂动作将抽象的“音高”可视化:手臂上抬代表音高上升,下落则代表降低——这和柯尔文手势的核心理念一致,让孩子“看见”声音。同时,要特别注意孩子的音区范围,建议控制在中央C到高八度C之间。练习时应循序渐进,避免大跳,先让他们稳定掌握音高,再逐步加入强弱变化。当然,所有方法都需在课堂实践中检验。我试验过的点子也不少,效果因人而异。今天分享的与其说是固定方法,不如说是一个探索的方向,希望能和大家一起,继续为孩子们寻找最合适的教学路径。

A

Q

我练声时想加和声训练,但学生没法同时注意音准和咬字音色,该优先侧重哪一个?

在合唱训练中,应始终把音准放在首位,而音准训练也不能孤立进行,而是要融入所有合唱环节,同步推进。具体来说,我会从最简单的旋律入手,先让学生把旋律唱准、唱好听,帮助他们逐步建立音乐的感知与表达。如果单独抽离出来练音准,过程枯燥,学生也难坚持。当学生唱不准时,我会先回溯原因:是不是音区跳得太远?音程跨度太大?这时就需要适当降低难度,多练习级进式的音程关系,让他们在可控的范围内,先把握住旋律的线条与乐感。更重要的是,不要让学生同时抓音准和音色——训练必须单维度推进。如果音都唱不准,再讲究咬字、音色都没有意义。歌唱,首先得在准确的音高上进行。

A

以歌为路,以爱为桥:

一场美育与公益的双向奔赴

这一节课的课前预热环节,贾老师说到:

“这五年,我和合唱公益的故事,最珍贵的回响来自孩子们。

自2019年坚持美育与合唱公益以来,我愈发感到这一路最大的受益者其实是我自己。在一次次排练与真诚接触中不断成长,尤其在德清公益的引领下,我更真切地体会到合唱与公益天然的契合——它需要每个人放下个性、投入时间,共同构建一个包容协作的公共空间。德清对公益的那份真诚、专业与执着,也深深影响了我,促使我把公益理念真正嵌入团队建设、课堂教学与社会实践中,这是一段双向奔赴、彼此滋养的旅程。

2019年,我有幸以专家身份扎根麻城项目县,与当地老师和学生合唱团一起排练、共创,那是在“点”上将专业与公益拧成一股力量,感谢德清给予我这样的契机。而今年适逢“快乐合唱3+1”项目十周年,我担任“益·拾年”2025米多多合唱公益音乐会总导演,活动准备前期,走访了近十个项目县,才真正实现了“由点及面”的跨越,对国内音乐公益有了更立体的认知,也触摸到了各地师生鲜活而独特的风格。

最难忘的是合唱周最后一天,孩子们“踏歌而来,伴歌而去”,每个人离开时口中仍哼着旋律,那画面至今历历在目——那份纯粹的沉浸与真诚的共鸣,成为我这段旅程中最珍贵的收获。”

课后,我们收到了一则来自河南郑州的听课反馈:

“大家好!我是来自河南省郑州市荥阳市第八小学的音乐老师魏艳。

在此首先对德清公益表达一下我最真挚的感谢,从山区课堂的朗朗书声,到困境儿童眼中的星光点亮,从技能培训的实操课堂,到帮扶家庭重拾希望的笑颜,德清公益始终以行动践行“让每一份善意都落地生根”,是你们用专业与温暖为需要帮助的人搭建起通往更好生活的桥梁。而这份因爱而生的美好,温暖着困境迷惘中的我们,谢谢您!

2024年,我在我们县音乐教研员的推动下,有幸认识了德清公益,此次相识不仅是工作上的新机遇,更是我个人成长的重要契机,让我看到了诸多生机与希望。由于去年刚开始关注德清公益,好多事情不知道该怎么做,错过了好多机会,在今年上海的中小学乡村教师合唱研讨会上,听到云南晏华老师说这个活动结束后他要赶往湖南参加米多多的德清公益活动时给我羡慕的不得了,我决定今年一定要好好珍惜这次机会,争取明年也能参加。于是我就开始跟随米多多的脚步开启了自己的学习之旅。

这一周贾佳老师的课程让我感受颇深。课程一开始,贾老师说,公益是双向奔赴的过程,带给他了温暖和感动,贾老师这种善良的品质让我深受触动。在后续课程中,贾老师重点围绕三个关键词——“核心素养”、“班级合唱”与“创新实践”——展开了深入讲解。他不仅对每个概念进行了细致的剖析,还将艺术核心素养具体划分为四个方面。在讲解“班级合唱”时,贾老师特别指出了其实践的六个要素:节奏、音色、响度、旋律、和声与结构。随后,他结合自己真实的课堂教学视频案例进行阐释,让我们在直观感受教学实践的同时,也不禁感叹:能做他的学生,真是一件幸福的事。

听贾老师讲授合唱,如同经历一场从技术认知到艺术感悟的深度洗礼,其课堂既拆解专业原理,又传递艺术内核,让人对合唱这门艺术有了全新理解。感谢这一堂课,让我们这些一线音乐老师,有了更足的底气去践行“以美育人”的初心。未来,我们也将会继续跟随德清公益的脚步,让合唱之光照亮更多角落,让我们的孩子也能借音乐表达自我、拥抱热爱,遇见更好的自己。”

理论的深度与情感的温度,最终都在实践的土壤中生根发芽,下方来自直播现场的好评截图与老师们的学习分享,便是最生动的印证~

直播间招募活动持续进行中

截至目前,共有11地教育局已踊跃报名2026“米多多公益直播间项目县”的招募活动!

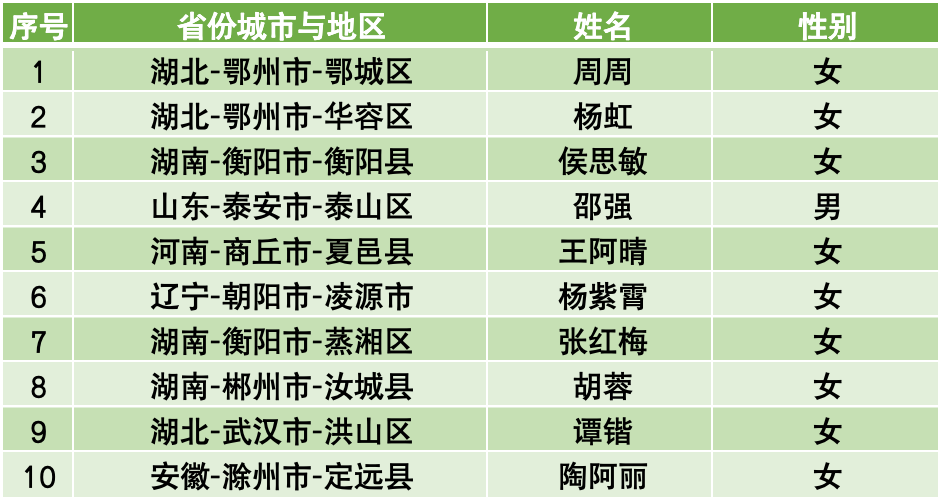

同时,2026“音籽合唱团”团员的招募活动也持续进行中,近日,我们共收到10条报名反馈(招募后台累计已收到283条报名反馈),报名了的老师们快来看看自己报名成功了没有吧~

报名汇总信息将持续更新~

快来一起解锁更多的合唱体验吧~

2026“米多多公益直播间项目县”报名网址:

http://www.dqjjh.com/join/xiang-mu-shen-qing.htm

2026“音籽合唱团”报名网址:

https://www.wjx.cn/vm/hiSbVo0.aspx#

更多招募详情请点击以上图片跳转查看~

本期文字宣传志愿者

阳晓怡

中南民族大学

2024级音乐教育

硕士研究生

助力乡村美育 名师音乐课堂

为乡村音乐教师赋能 让乡村学校孩子受益