乡村美育E课堂第七周周记|唱游筑梦,趣育新芽

唱游筑梦

趣育新芽

一年级

《金孔雀跳跳》

1

深挖学情,精筑备课基石

本次课程,我们选定了湘艺版一年级下册第七课《金孔雀轻轻跳》。这首歌曲融合了浓郁的民族风情与舞蹈元素,对我们备课小组成员而言,既是一次教学创新的机遇,也是不小的挑战。备课初期,组员们一起查阅教参、搜集资料、观看大量优质教学视频、学习傣族舞蹈等,为后续工作积累丰富素材。

进入正式备课阶段,我们分工细化任务:专注整理傣族文化知识,梳理孔雀象征意义、傣家竹楼特色以及泼水节习俗等内容;针对《金孔雀轻轻跳》展开教学分析,研究旋律、歌词及演唱技巧的教学方法。完成各自任务后,大家通过线上研讨,从教学环节顺序、时间分配到教学方法运用,都进行细致探讨与调整,力求教学既贴合学生认知规律,又充满趣味与吸引力。

初步教学设计完成后,我们积极向老师请教。考虑到线上教学可能面临场地和道具限制,而《金孔雀轻轻跳》极具舞蹈性,为让学生沉浸体验傣族风情,我们精心设计多种简易律动。比如,引导学生模仿孔雀灵动的头部转动,用手臂伸展摆动模拟孔雀展翅,再配合简单跺脚、拍手感受节奏。这些律动无需大场地与复杂道具,学生轻松就能参与,在欢快氛围中领略傣族音乐舞蹈魅力,为课堂顺利开展筑牢基础。

2

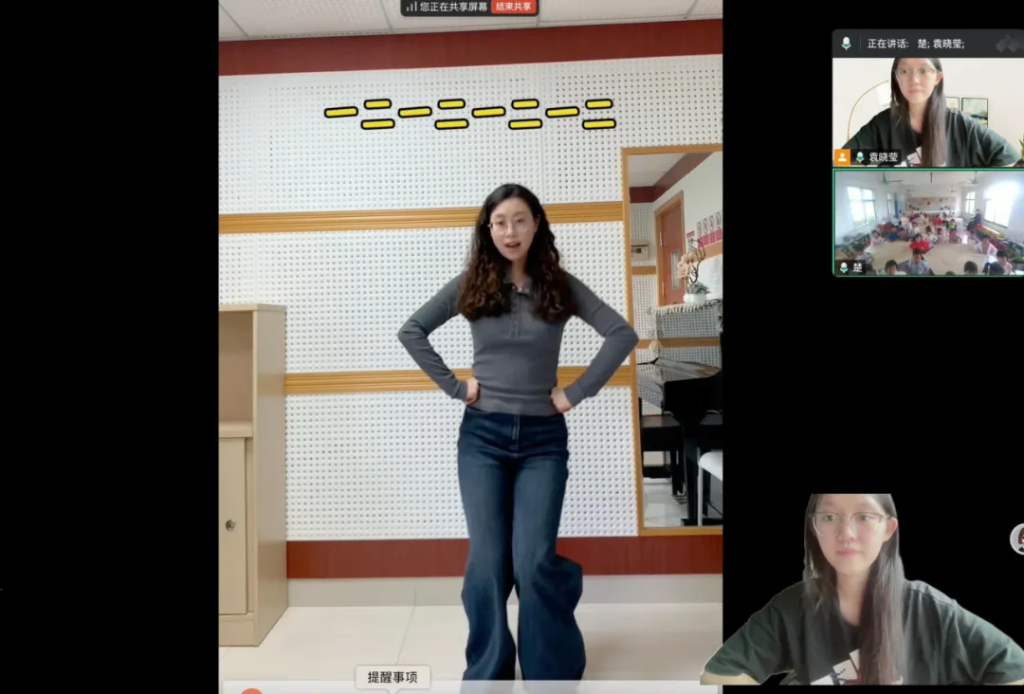

巧设情境,畅享趣味课堂

整个教学过程以 “傣族之旅” 为情境主线,孩子们仿佛化身小小旅行者,开启了一段奇妙的音乐探索之旅。

导入部分借助播放的傣族孔雀舞视频凭借独特的艺术感染力,迅速吸引学生的目光,随后展示的手影舞,更是巧妙自然地引出学习主题。

同时还将模仿孔雀走路贯穿在歌曲的教授中,还深入体验傣族舞 “孔雀手”“三道弯”动作,切实感受傣族文化的独特韵味。教师将富有傣族特色的动作与长音处有机融合,借助柯尔文手势、旋律线条等教学手段,助力学生在律动中轻松掌握演唱技巧。其中将音乐、舞蹈、民族文化有机融合,让学生在趣味情境中充分感知美、自信表现美、积极创造美,真正达成寓教于乐的教育效果,为学生带来别具一格的音乐学习体验。

3

反思不足,驱动教学新程

(一)舞蹈动作与节奏配合难

在舞蹈动作教学过程中,学生在记住动作顺序后,将动作与音乐节奏相匹配较为困难。刚开始合音乐时,多数学生只是机械地做动作,难以跟上音乐节奏。老师应清晰地示范舞蹈动作与音乐节奏的配合,并慢速多次带领学生练习,让学生对音乐节奏与动作的契合度有更清晰的感受。

(二)低年级学生节奏把握不准

低年级的学生对节奏的把握不够准确,导致学生不能很好地跟着音乐完成舞蹈动作。需要教师现场喊出节奏或者利用节拍器打出节奏,帮助学生掌握舞蹈节奏。在之后的备课中教师需要更加考虑低年级学生的情况,在准备教学材料和设计教学环节时更为谨慎。

(三)网络问题影响互动

由于网络问题,学生经常无法及时回应老师的线上互动指令,因此需要放缓教学进度,等待学生们的反馈并给予回应。但是现场老师会在线上互动无法及时传达时,主动帮忙纠正学生动作,积极配合舞蹈老师并向同学们传达老师的要求。既弥补了课堂的线上实时互动不足,又保持了学生们的注意力与学习热情,为课堂完整顺利进行提供保障。

二年级

《小蜜蜂》

1

前期选题与备课情况

本课立足人音版二年级下册“飞呀飞”单元,结合学生已学的柯尔文手势与音阶基础,以《小蜜蜂》为载体,联动“音乐与自然”主题。通过聆听同主题乐曲《蜜蜂》及演唱歌曲,引导学生感知音乐对动物形象的塑造力,激发对自然生灵的观察与热爱,渗透保护益虫、尊重劳动的价值导向。歌曲重复乐句与生活化歌词贴合低龄学生模仿力强、形象思维活跃的特点,借助律动、创编等活动,同步提升音乐表现力与基础能力培养。

备课以线上互动为核心,整合“听、唱、奏、创、演”多感官活动,强化远程教学的趣味性与参与感。设计了“猜动物叫声”的互动游戏、旋律线绘制、生活乐器创编等环节。针对重难点,采用分段模唱、旋律线图示与柯尔文手势辅助音高记忆,优化长乐句演唱指导;灵活设计通过线上介绍奥尔夫乐器,鼓励学生以生活物品(如直尺、水杯等)替代乐器的创意任务,兼顾目标达成与自主探究,凸显“以学生为中心”的设计理念。

2

课程设计及创新亮点

本节课以“猜猜我是谁”趣味游戏拉开序幕:通过播放小猫、青蛙等动物图片,引导学生在模仿叫声、猜测动物的过程中自然掌握《小蜜蜂》主旋律,巧妙引出“勤劳小蜜蜂”主题。新授环节中,先通过弗朗索瓦·舒伯特《蜜蜂》的聆听体验,带领学生感受小提琴以跳跃音符塑造的“欢快忙碌”音乐形象,奠定情感基调。学唱环节创新运用“音符花朵”简谱图示,引导学生发现旋律aba结构与重复规律,通过分角色演唱、画面联想等趣味方式突破第二乐句长句难点,在师生合作中深化音乐记忆。

为增强艺术表现力,课程特别设计创意伴奏环节:示范用碰铃点缀长句、手摇铃模拟蜂翅振动声,鼓励学生用生活物品(如水杯、钥匙串)创造独特音效。学生边唱边奏配合律动,在沉浸式表演中完成歌曲演绎。课程尾声以“蜂蜜的甜从何而来”引发思考,通过保护益虫的讨论深化自然教育,引导学生在欢快的歌声中感悟生命价值。

整堂课突出呈现两处亮点:巧设“音符花朵”图形谱与创意多媒体课件制作。第一,巧妙将音符置于花朵中心,以花为线串联旋律,使得音乐结构清晰明朗,利于学生掌握演唱规律。第二,在多媒体课件制作中运用了“点亮黑影”“模拟播放器”等技术,在趣味性的动态设计中吸引学生注意力,推进教学的顺利进行。课堂融合听觉感知、器乐创编与律动表达,以梯度化教学设计实现“玩中学、创中悟”的美育目标,充分展现音乐学科综合育人的独特魅力。

3

课后反思与总结

(一)“感知与联想”——音乐形象的捕捉与表达

线上教学中,学生易受限于屏幕互动,语言表达趋于简短。教师的引导打破了“一问一答”的机械模式,通过开放式追问激活想象力(如“怎样采花蜜?你能用更美的词描述吗?”),弥补了线上课堂情感代入的不足,使静态歌词分析转化为动态语言创造。教师将语文的“扩句训练”融入音乐课堂,既尊重了学生认知起点(从具象动作“采花蜜”入手),又通过语言艺术与音乐美感的联结,帮助学生理解歌词创作中“形象化表达”的重要性,潜移默化提升审美素养。

(二)“观察与变化”——长、难乐句的教学

在本周的乐曲学唱环节,小组成员发现乐曲的第二乐句虽然旋律相同,但学生学唱起来因为歌词较多的原因难以识记,在授课过程中,小组成员及时发现问题,围绕小蜜蜂的行为特征,提取歌词中的关键词,帮助学生形成画面进行理解,并采用歌词分组念读的形式帮助学生快速记忆歌词,再加上音高进行学唱,学生们在循环往复中形成记忆,顺利的完成了全曲的学唱任务。